齐鲁晚报·齐鲁壹点 张雪

近日,懂车帝联合央视推出的《懂车智炼场》辅助驾驶实测节目,对近40款热门车型的辅助驾驶功能进行了严苛测试。结果显示,多数车型在极端场景中表现不佳,引发网友热议。

在15公里真实封闭高速及城市道路上,模拟了15项高风险场景,对36款主流车型进行了216次碰撞测试。

测试结果令人震惊:高速场景通过率仅24%,城市场景通过率44.2%。在夜间施工区卡车避让测试中,仅有47%的车辆能够成功避让;而在儿童横穿测试中,58%的车辆未能有效刹停。

严苛场景下

辅助驾驶系统集体“翻车”

这场规模空前的测试覆盖了特斯拉、华为系(问界、智界)、蔚来、小鹏、理想等主流品牌,测试项目包括“消失前车”“夜间施工区避让”“儿童横穿”等15项高风险场景。

在真实道路环境中,测试人员模拟了一系列低概率但高风险的突发事故场景。结果直指当前L2级辅助驾驶系统在极端场景下的严重局限性。

“高速消失前车”测试中,超过70%的车型未能避免碰撞前方静止事故车辆。夜间施工区卡车避让测试更是成为“重灾区”,超过一半的测试车辆(53%)未能成功避让,暴露出感知系统在复杂光线条件下的不足。

感知系统可靠性问题尤为突出。测试中发现,一些依赖激光雷达的车型在夜间施工区因假车模型反射模式与真车存在差异导致识别失败,而特斯拉采用的纯视觉方案反而表现更为稳定。

这揭示了智能驾驶领域一个关键问题:硬件堆料不等于安全冗余。

决策逻辑同样暴露致命缺陷。多款车型在测试中违背“让速不让道”原则,试图变道避让却危及邻道车辆,易引发二次事故。问界M9在测试中以64km/h的速度追尾前车,成为争议焦点。

车企分化回应

争议声中各执一词

面对测试结果,车企反应迅速而分化。

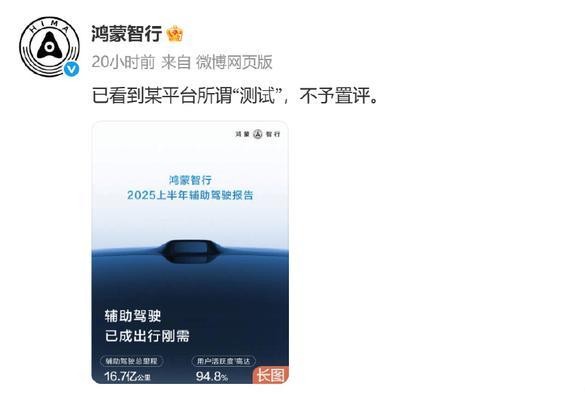

华为系(鸿蒙智行、AITO、智界)采取回避态度,统一发表声明:“已看到某平台所谓‘测试’,不予置评。”但同时,鸿蒙智行同步发布了《2025上半年辅助驾驶报告》,突出用户活跃度94.8%,辅助驾驶总里程16.7亿公里,累计主动避险200万次的数据,隐晦表达对测试场景代表性的质疑。

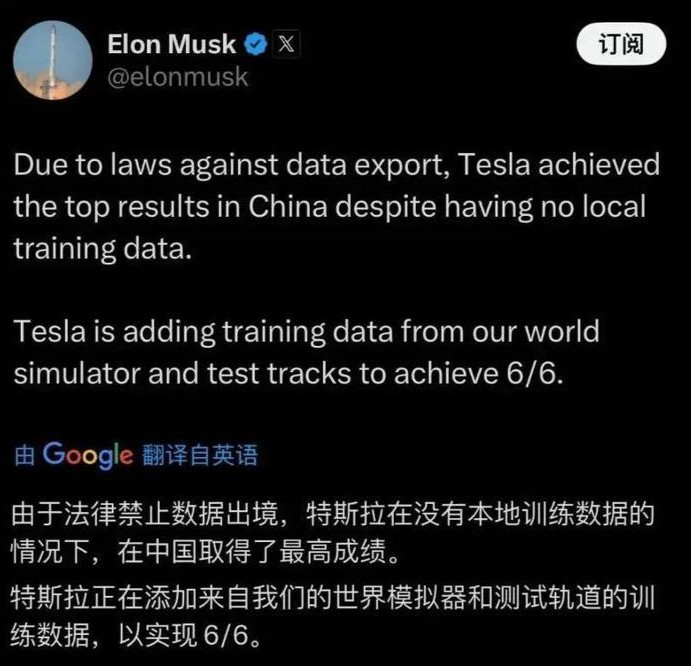

特斯拉则高调回应。CEO马斯克在社交媒体转发测试视频并宣称:“由于法律禁止数据出境,特斯拉在没有本地训练数据的情况下,在中国取得了最高成绩。”

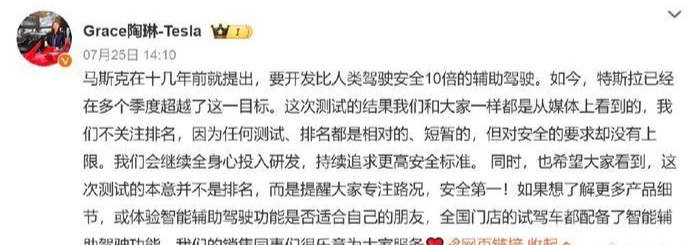

特斯拉副总裁陶琳随后发文表示:“不关注排名,因为任何测试、排名都是相对的、短暂的,但对安全的要求却没有上限。”

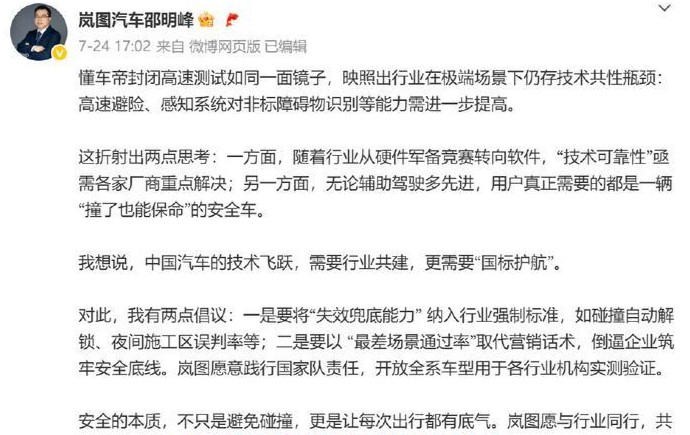

岚图汽车展现出行业反思姿态。其销售公司总经理邵明峰公开表示:“懂车帝封闭高速测试如同一面镜子,映照出行业在极端场景下仍存技术共性瓶颈。”

他倡议将“失效兜底能力”纳入行业强制标准,如碰撞自动解锁、夜间施工区误判率等,并以“最差场景通过率”取代营销话术。

广汽丰田则借势宣传,其销售副总彭宝林强调铂智3X在城区测试中78%的通过率,是“14万级唯一达成车型”,同时不忘提醒:“再好的智驾都是辅助驾驶。”

测试方法惹争议

公正性遭多方质疑

测试发布后,关于其公正性的质疑声不断。

首先,变量控制成为焦点。

华为系车主指出,测试中不同车型面临的条件不一致:部分车型测试时速为130km/h(如小米SU7),而特斯拉仅为120km/h;跟车距离差异更为显著——问界M9距障碍车60米,而蔚来ES6则达到135米,显著影响制动时间。

同时,人为干预争议也持续发酵。

网络博主@Navis-慢点评赛等质疑问界M9在测试中“方向盘被强制回正导致撞车”,要求公布方向盘扭矩数据未果。懂车帝对此澄清称,是车辆的AEB(自动紧急制动)功能触发后,导致NCA功能被抑制,无法执行绕行动作。

此外,场景设计合理性也受到挑战。

“消失的前车”测试要求30米内避让静止车辆并处理高速车流,被批评超出L2系统安全边界。而夜间施工避障测试中,部分车型因强光干扰完全失效。

另外还有结果的呈现方式,也同样引发疑问。有网友发现特斯拉测试视频中,SR界面车速显示与外部测速仪不一致,被质疑拼接造假。多个汽车博主呼吁公布EDR数据(行车事件记录器)以验证测试公正性。

面对诸多争议,业内专家提供了更为平衡的观点。

同济大学汽车学院教授朱西产指出:“这次节目最大的意义是传播。懂车帝联合央视新闻,把‘把智能驾驶当自动驾驶用’这事的风险说得清清楚楚。”

但他同时批评:“技术层面,这不算一个合格的‘测评’。因为测试不够公平。六个极限场景,各品牌车面临的具体工况差别太大了。撞了的车,面对的场景危险程度更高;没撞的,情况普遍更温和。”

朱教授特别强调,节目可能传递了误导性观点:“危险的不是智能驾驶系统本身,而是错误的使用方式。节目里的驾驶员,压根没按规则来,把辅助驾驶当自动驾驶用,这当然危险。”

某科技公司创始人李楠则认为:“有瑕疵的测试结果信用也高过完全没有类似的测试。”他在社交媒体分析:“在流量至上的今天,不撞就没人看,所以必须撞。对于模型这种混沌系统,和我们真实驾驶道路上复杂的环境,是不太可能精确控制所有变量做所谓‘公平’比较。”

李楠指出:“这种‘不公平’的测试,反而更接近用户真实的用车场景。”他提醒用户注意四点,包括“不要轻信开车办公、路上睡觉等误导性宣传”以及“你知道了有些车在极端场景下会非常临时地直接甩手给你接管,那么对此心里有点数,也是能救命的。”

行业反思与监管升级

安全底线成共识

尽管测试方法存在争议,但其揭示的行业共性问题引发广泛反思。

懂车帝联合中南大学发布的《智能网联汽车辅助驾驶安全场景研究报告》提供了更深度的数据支持。报告显示,超过80%的辅助驾驶事故发生在白天,这一反直觉的数据揭示了用户在“看似安全”环境中更容易放松警惕的心理盲区。

报告分析41起典型事故发现,高速公路是事故数量最多的场景,累计发生21起事故,城市道路则紧随其后,有15起。追尾碰撞最为常见,占比高达39%,对前方静止或缓慢行驶障碍物的识别能力依然是系统短板。

在技术层面,感知系统的识别失效占比最高,达到34.1%;对动态目标的误判或漏判占29.3%;路径规划与控制策略失效则占26.8%。

7月23日,公安部交管局局长王强在“十四五”规划系列主题新闻发布会上严正声明:“目前市场上销售的汽车所搭载的‘智驾’系统,都还不具备‘自动驾驶’的功能。如果驾驶人在车辆行驶过程中‘脱手脱眼’,不仅存在严重道路交通安全风险,还可能面临民事赔偿、行政处罚及刑事追责三重法律风险。”

监管趋势已然明确。公安机关将会同行业主管部门,督促车企落实主体责任,充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,杜绝夸大和虚假宣传。

工信部拟禁用“自动驾驶”宣传词,改用“组合辅助驾驶”,推动行业从“硬件内卷”转向“失效兜底能力”建设。

在技术与法规演进的同时,用户教育成为保障安全的核心环节。懂车帝测试及专家观点共同指向几条关键的用户安全准则:

保持法定跟车距离——时速100km/h需预留100米缓冲距离。测试中多起追尾事故源于跟车距离不足导致的制动时间不够。

高风险场景主动接管——夜间、施工区、儿童出没区等复杂场景立即人工干预。测试数据显示,这些场景正是当前辅助驾驶系统的薄弱环节。

警惕系统降级风险——AEB触发后辅助功能可能临时锁死。问界M9在测试中正是因为AEB触发导致绕行功能被抑制而无法避障。

防御性认知建设——分辨“自动驾驶”与“辅助驾驶”概念,正视技术局限。公安部已明确:L2事故责任主体永远是驾驶员。

测试引发的行业震荡仍在持续。但在争议声中,有一点已成为共识:当前所有量产车的智驾系统均未达到自动驾驶标准,驾驶员需全程监管并承担法律责任。

身边同事,一位问界M9车主田先生曾对记者说:“我对问界M9的智驾满意,但从不盲目信任,因为路况无法预测,生命没有复活选项。”

在技术与安全的平衡木上,驾驶座上的那个人,始终是生命责任的最终承担者。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论