相丛千万竿 摇拂天地间

——观孟石先生画竹

文/刘笑

孟石先生是一位德高望重的美术教育家,亦是一位修养全面的画家,在山水、花鸟领域均有一定建树,于画史画论亦有深研。其山水作品既有严谨的构图理法,又有耐人寻味的笔墨内涵,向我们展示了新时期传统画家们在寻求中国画创新与变革过程中的具体实践,他们在讲求笔墨纯正性的同时取法西画的严谨造型,以符合时代要求。事实上,这种精神特质亦深刻地体现在孟先生的画竹艺术中。先生早年求学期间,深受业师于希宁、柳子谷、关友声、黑伯龙等先生的影响,尤喜画竹,在四十多年的一系列墨竹探索中,注入强烈的现实感与时代性,风格自成,创造了崭新的墨竹境界。

在我看来,孟石先生从较为广泛的绘画领域集中到画竹艺术上来,题材的选择本身即反映了画家的君子人格和文人情怀。竹叶青翠,竹竿坚挺,中空多节,挺拔有力,被传统文人比附为高洁、虚心、正直的道德象征。白居易在其《养竹记》中曰:“竹似贤,何哉?竹本固,固以树德,君子见其本,则思善建不拔者。竹性直,直以立身,君子见其性,则思中立不倚者。竹心空,空以体道,君子见其心,则思应用虚受者。竹节贞,贞以立志,君子见其节,则思砥砺名行,夷险一致者”。人格化和道德化了的竹仍然是孟先生笔下的墨竹所要传达的主题,其作品《劲节凌寒》《拔地气不饶》凸显了竹子的高格,姿态挺拔秀斫,风流气骨奕奕而发,也就是恽南田所言“有劲气”,这种由自然之竹的物理状态而来的生命力,正是孟先生精神品格的迹化,是物理、物态、物性与人格的自相浑融。

旷士之怀,幽人之致,孟先生于院中种佳木奇竹,成一室小景,独坐其中,对此情,构此境,精神的飞动与胸怀的广大是潜藏于其内心的丰富,这正是传统文人画家在人与自然的互动中传递出来的人文情怀。这一正脉延续而来的情怀正是孟先生笔下墨竹中情感的吐纳与迹化。

强调书法的笔意和心灵的诗意是苏东坡以来的绘画传统,文人画家致力于探究绘画的深层表现空间-一借题材和笔墨传达情感、心胸与情怀。倪瓒在给朋友画的《疏竹图》上写道:“余之竹,聊以写胸中逸气耳。”这话深刻地影响了中国绘画看待艺术的观念。在先生的作品中,我们能够感受到其严密有致、劲健飘扬的墨竹特色,每一笔都果断而又自然,不论是逆风之竹,还是雪霁之竹,都符合书写的笔法处理,矩度齐备而又气韵洒脱,出笔中锋画竹干,又以浓墨提醒的重节法画竹节,竹叶浓淡交互,枝干的圆婉篆意合撇叶的草行,落笔文雅,含毫渊如,清气袭人之处,明快洒脱而力在其中。

孟石先生的作品不仅有古人“赏心只有两三枝”的雅兴即笔,他更倾向于那千竿万枝的逼人气势,万玉千篁,不觉盈卷。所画墨竹全是自然的启迪下的发现和创造,无论竹竿新枝,还是嫩笋茂叶,均是画家的表现重点,在观察与造型的把握与传达上,避免了墨竹流于简单的符号化。笔画交织的竹与竹之间产生了活泼律动,传递了生命的奔放。大幅作品《劲节出山崖》以高超的手法将整片竹林入画,参天拔地,雄奇有力,突出气势和生机,极有骨气,疏疏密密、虚虚实实,尽管千枝纵横,仍觉生动有序。这正是孟先生所要传达的精神性内涵。

修篁万个,江天万里,如入旃檀香林,竹情、竹态、竹意、竹品在与周围环境的关系中呈现笔底。在掌握具象造型的基础上孟先生进一步考虑意境表现力问题,他那探索新境之作,乞求变化与生动场景的再现,着力处不全在写竹。为了营造更为宏阔清朗的画外之意,常以淡淡的色彩扫染画面,使竹或沐浴朝霞,或立于云天。作品《初阳》中,正在生长的丛竹沐浴霞光,连同竹笋,一同传递了新生、希望与阳光的主题。《劲节凌寒》好像带我们走进了现实的竹林,近景密竹如漆,点拂凝重有力,墨叶后略施淡绿浅青,水汽氤氲,大气磅礴中写出深致的细腻。

12年景画江水如练,两岸间杂几叶小舟,婉转有致。

远景高峰矗起,与近景遥相接应,衬托地数尺墨竹顿有天地为之昂的气势,造境奇拔而生气震动。

孟先生尤为强调“风晴雨露,各有态度,翻正掩仰,各有形势,转侧低昂,各有意理。”若是画雪竹,孟先生则在传统的烘托法的基础上,以墨青或灰紫染背营造天色阴沉、灰暗之感,再洒以粉白突出“纷纷苍雪落碧筱”的雪意,有冰封雪冻、料峭峥嵘的整体氛围。若是画风竹,竹叶抑扬顿挫地向一侧略作偏斜,力量强劲,始终关注整体组织的紧密和动势的构成,飘动的形态和节奏写出了墨竹自生自立的形迹,强化了画面的空间深度和情感气氛。

意象造型与造境意识的背后,必然与孟先生的时代进取精神有关,他将传统文人的折枝竹石拓展为整片竹林的鸿篇表现,通过一系列的生活体验和感悟来建构画面的整体气势,重视自然生命状态的表现和内在生命精神的传达,熔炼为墨竹创作的大境界。在这里,昂扬的时代品格、自我精神与笔墨境界相契合。风耶、雨耶、雪耶、月耶,画家在现实主义与文人情怀中找到了表达的契合点,他在将历史逻辑延续的必然性的倾向与向往注入深刻的时代感的融合中,仍能让我们感受到他对传统的尊重、对自然的敬畏和对艺术的真诚。

孟传柱,字鲁直、木人,号孟石,1939年生于泰安六十年代初毕业于山东艺专(今山东艺术学院)、师从于希宁、关友声、黑伯龙、柳子谷、张彦青、张鹤云诸先生。七十年代初主持创建泰安师专(今泰山学院艺术学院)美术系并首任美术系主任、教授。中国美术家协会会员、中国美术教育协会会员、山东画院高级画师、泰安市美术家协会名誉主席、泰山诗书画研究会副会长、华夏泰山书画院院长等。孟石先生把儒家"穷则独善其身,达则兼济天下"的精神,早已如血脉般融入生命,成为先生矢志不渝的精神坐标。在近八十年的人生历程中,先生从乡野寒门走向高等学校美术教坛,以画笔勾勒山河风骨,用教案培育艺术薪火,书写了一部波澜壮阔的艺术史诗。泰安市美术馆秉持“以齐鲁文化为依托,以传承发展为理念,着力于泰山地域美术的梳理、研究与收藏”的学术定位,深入发掘泰安近现代美术文化现象、发展脉络。经过前期筹备,市美术馆特策划举办“师表竹风——孟石中国画作品纪念展”并推出孟石先生的系列推介公众号。

拓荒之路:

高等美术教育的开拓者

1975年,孟石先生迎来了人生中的一个重要转折点。他由山东省教育厅调入泰安师范专科学校,并受命筹建美术专业,同时担负起系主任的重任。面对这一全新的挑战,他展现出了开拓者的非凡勇气与担当精神。他在全省多所师范院校中率先开设美术专业,成为全省师范院校美术教育领域的先驱者与引路人。

1976年正在指导学生创作宣传画

1977年泰安师专首届美术毕业生

1978年上课

从课程体系的精心规划与设计,到专业师资的悉心培养与选拔;从教学设施的艰苦筹备与完善,到招生工作的有序推进与开展,每一个环节、每一项工作都倾注了先生无数的心血与智慧。在担任系主任的十年间,先生以卓越的领导魄力和极具前瞻性的眼光,全力推动美术系的发展与壮大。他牵头成立了全省师范美术院校校际教研会,为各院校之间搭建起了一个宝贵的学术交流平台;他积极邀请周思聪、赵友萍、孙其峰、张华清、尉天池等艺术名家来校讲学,让师生们有机会近距离接触和学习大师们的艺术理念与创作技巧;他还选派优秀教师赴中央美院、南京艺术学院等名校进修深造,不断提升教师队伍的整体素质与教学水平。

这些丰富多彩的学术交流活动以及一系列行之有效的教学措施,不仅极大地丰富了教学内容,拓宽了师生们的艺术视野,还使美术系在全国范围内的知名度得到了极大提升。在当时全省多所同类师范院校中,泰安师范专科学校美术系凭借着自身的努力与特色,脱颖而出,声名远播省内外,为学校整体地位和影响力的提升做出了不可磨灭的贡献。

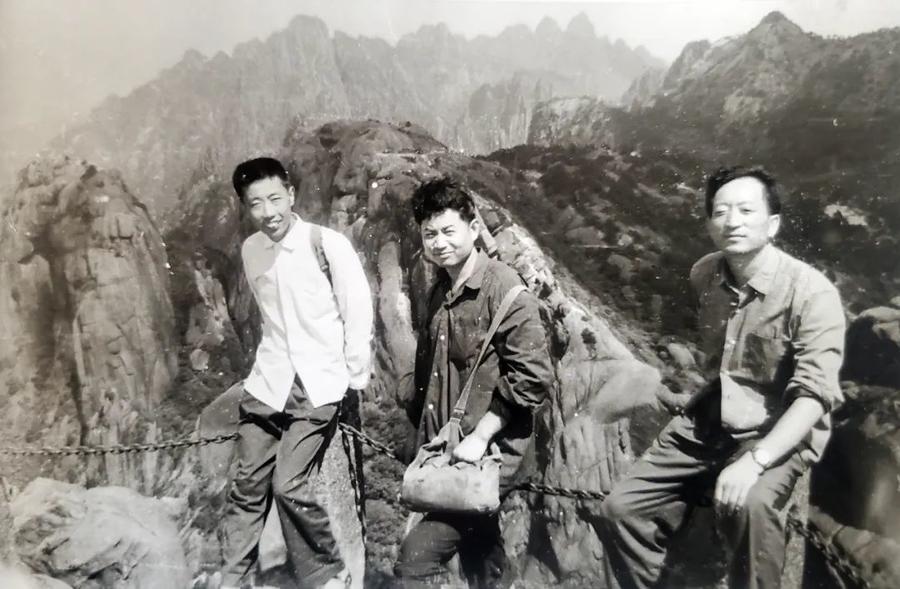

1979年黄山写生

1979年黄山写生

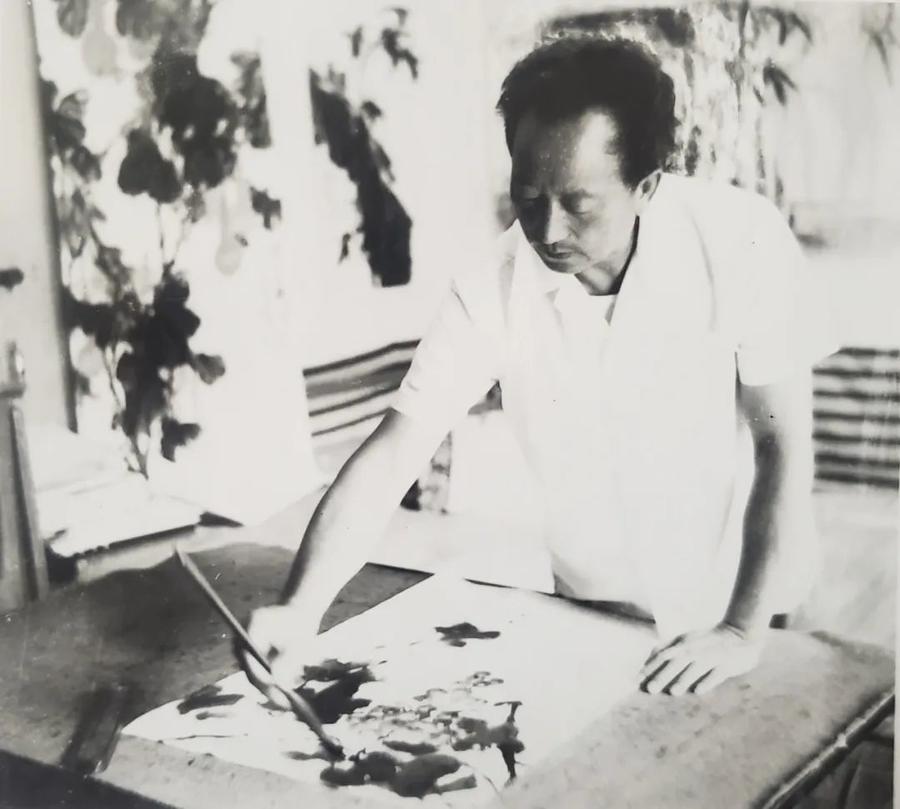

1979年在家中创作

1979年在家中创作

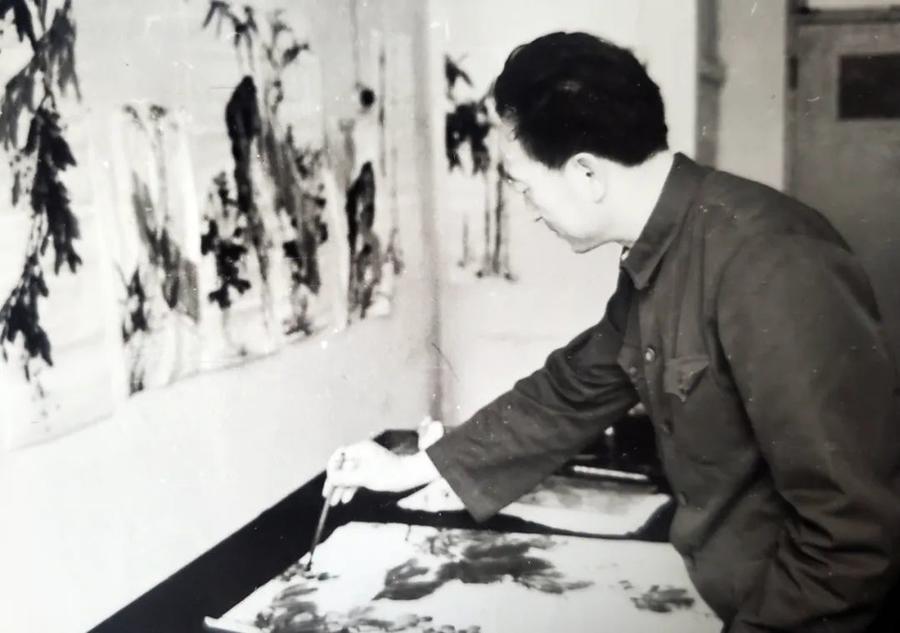

1979年在作画

1979年在作画

正是由于孟石先生在美术教育领域所做出的显著贡献和产生的深远影响,1979年,他受教育部委托,执笔编写“全国师范专科美术专业教学大纲和教学计划”。在编写过程中,经过多次深入调研、严谨论证,广泛征求各方意见和建议,终于高质量地完成了这份具有重要指导性意义的文件。该文件经教育部审定后,下发至全国高等师范院校和相关部门执行,为规范和推动全国美术教育事业的发展发挥了重要作用,成为了美术教育领域的重要参考依据。

1977年,国家恢复高考制度后,孟石先生作为山东省大中专美术专业招生负责人之一,始终秉持着公平公正的原则,严格把关,为全省选拔了大批优秀的艺术人才。当年,从一个仅有三名教师、白手起家的美术系,发展到如今颇具规模的泰山学院艺术学院,这一巨大的变化无疑是对先生教育事业最生动、最有力的诠释与证明,见证了他为美术教育事业付出的辛勤努力和取得的辉煌成就。

1981年在家中创作

1981年在家中创作

1984年在家中创作

1984年在家中创作

孟石先生部分作品欣赏

《泰山春韵》 136cmx408cm 1990年作

《泰山春韵》 136cmx408cm 1990年作

《清气满乾坤》(68x136)2003年作

《清气满乾坤》(68x136)2003年作

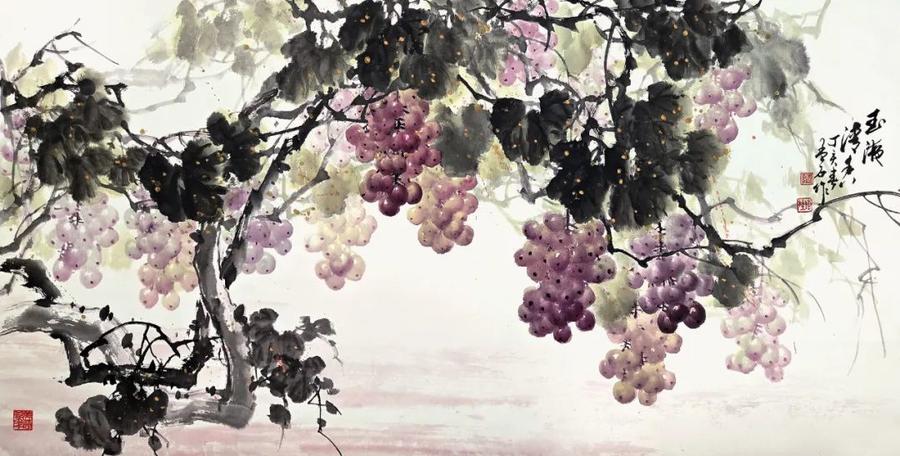

《玉液清香》68cmx136cm 2007年作

《玉液清香》68cmx136cm 2007年作

《劲竹出山崖图》(198x450)2009年作

《劲竹出山崖图》(198x450)2009年作

《劲节凌寒》(68x136)2014年作

《劲节凌寒》(68x136)2014年作

《满筐新味尝明珠》68cmx68cm 2007年作

《满筐新味尝明珠》68cmx68cm 2007年作

《

醉秋》 68cmx68cm 2003年作

《

醉秋》 68cmx68cm 2003年作

《秋趣》68cmx68cm 2007年作

《秋趣》68cmx68cm 2007年作

《秋艳》68cmx68cm 1982年作

《秋艳》68cmx68cm 1982年作

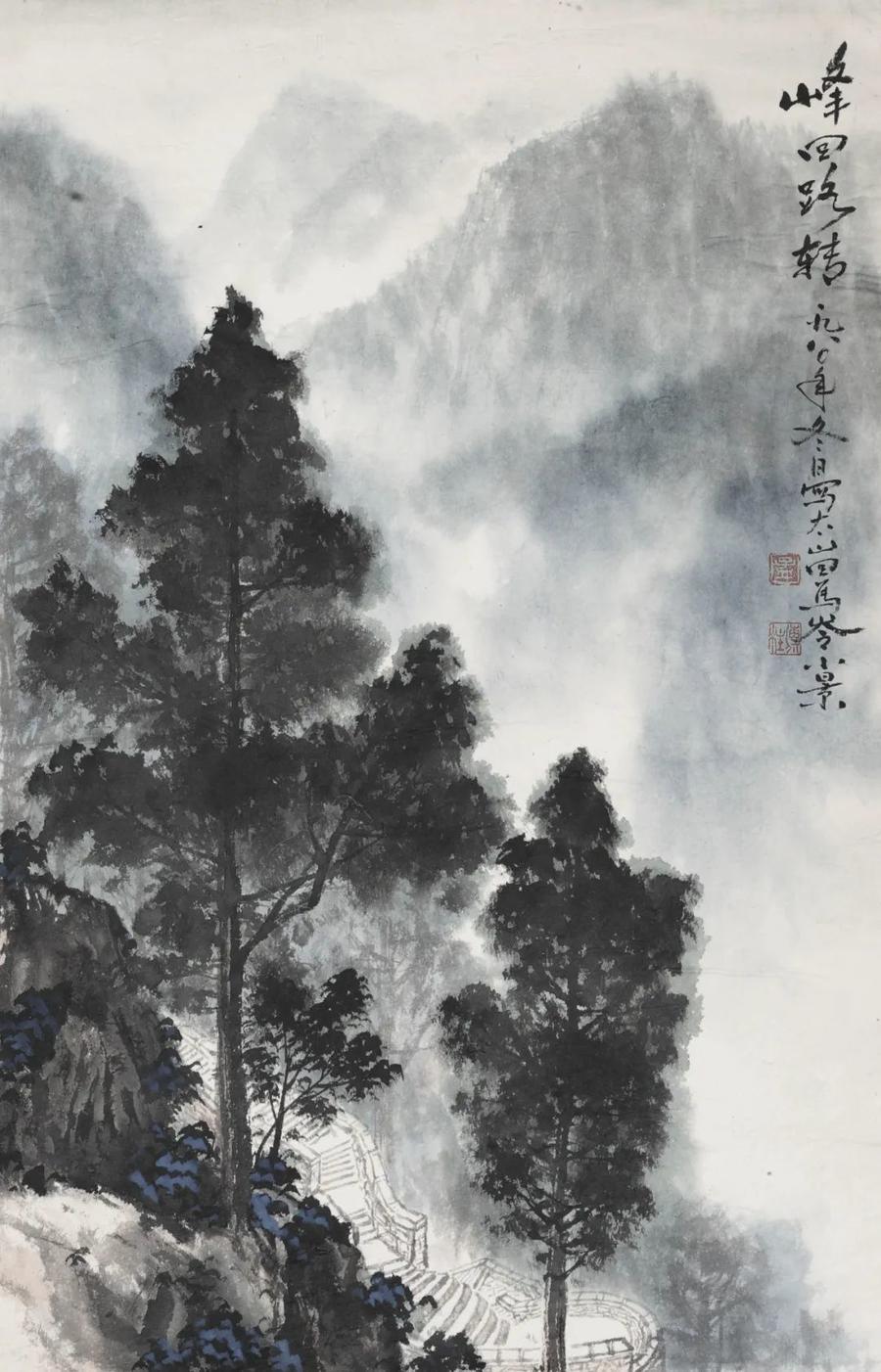

《峰迴路转》68cmx54cm 1980年作

《峰迴路转》68cmx54cm 1980年作

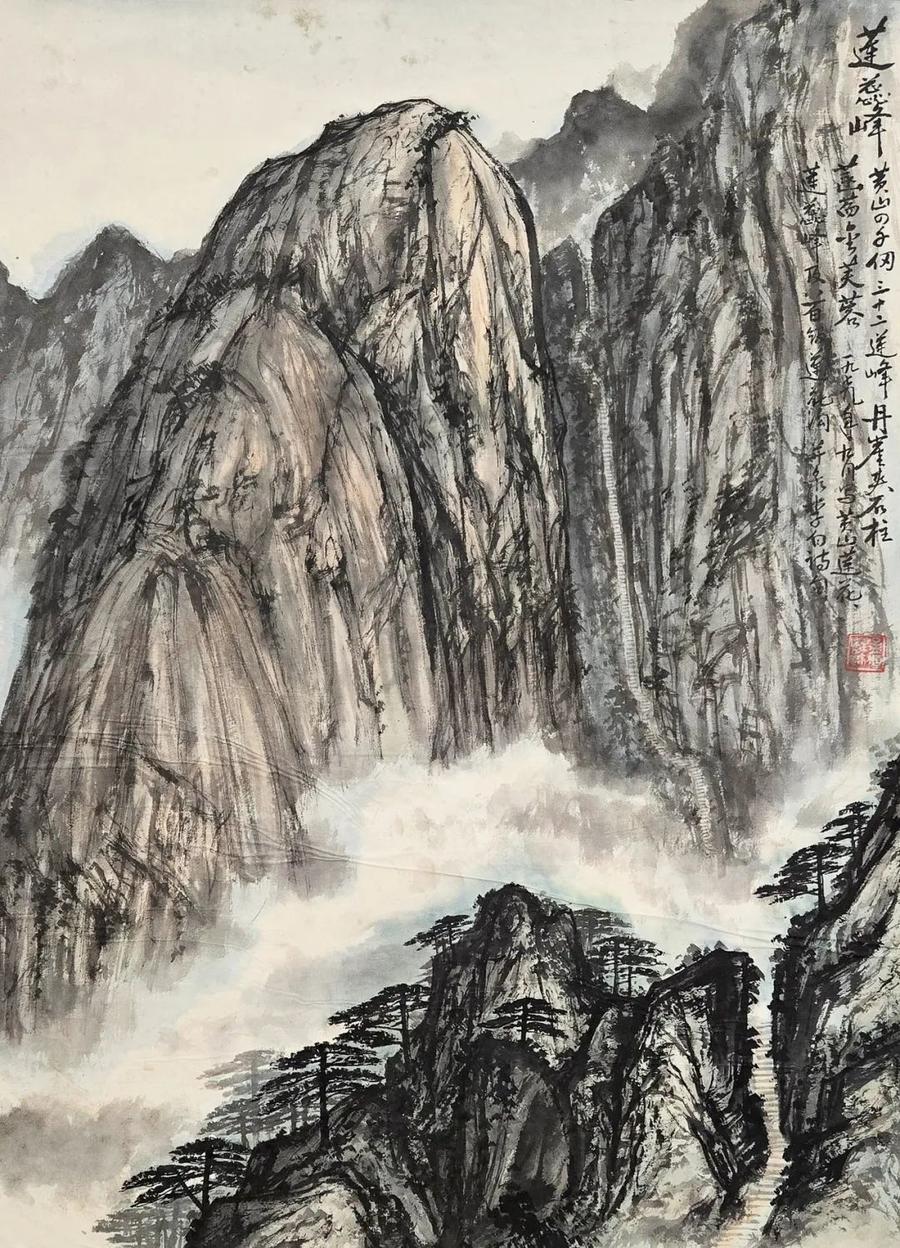

《黄山莲花峰》98cmx64cm 1979年作

《黄山莲花峰》98cmx64cm 1979年作

《瑞雪》180cmx90cm 2000年作

《瑞雪》180cmx90cm 2000年作

《清气高洁浩气凌云》196cmX90cm 2012作

《清气高洁浩气凌云》196cmX90cm 2012作

《胜似春光》68cmx45cm 1979年作

《胜似春光》68cmx45cm 1979年作

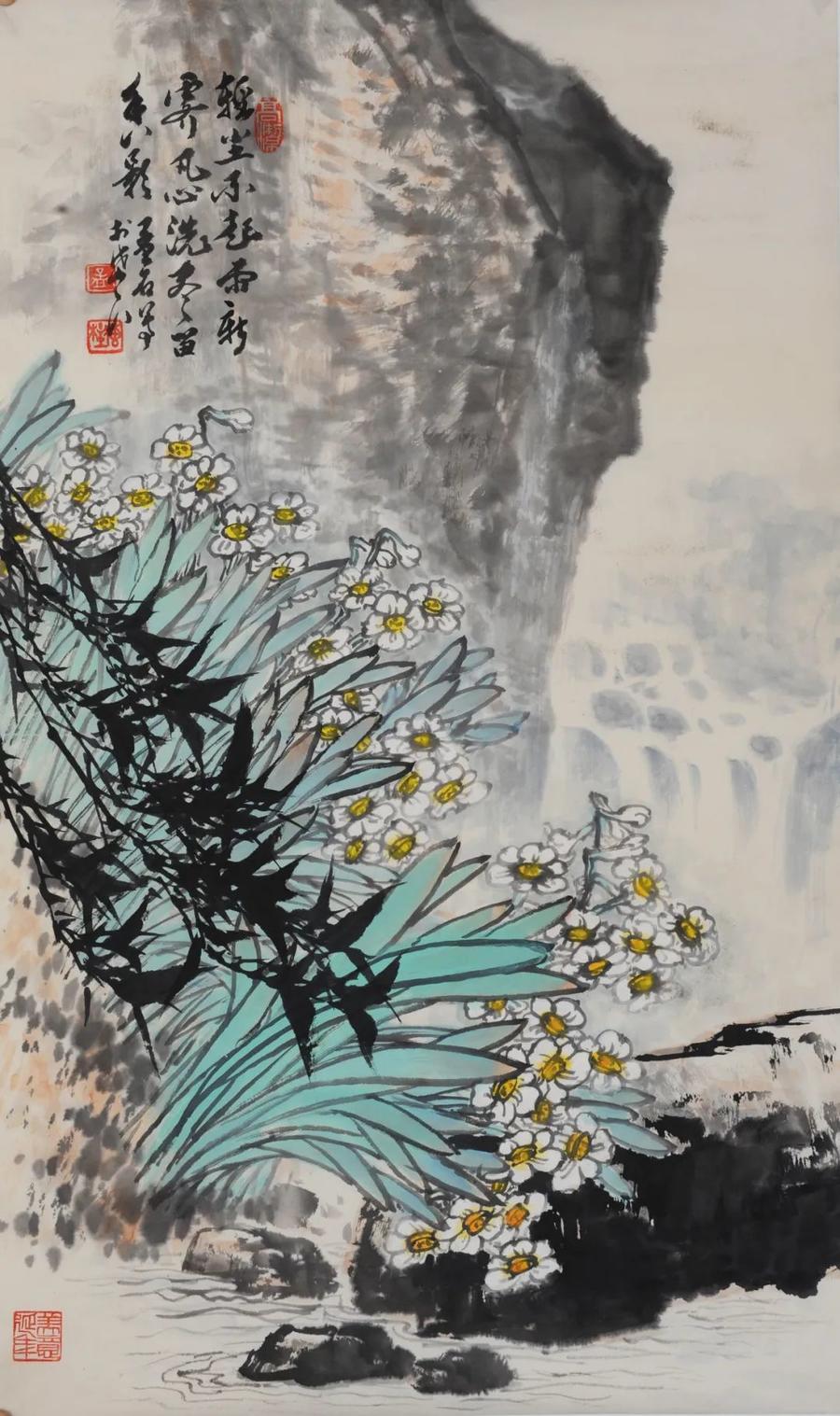

《凡心洗尽留香影》136cmx68cm 2000年作

(泰安市美术馆)

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论